11月15日、シーズンオフ中のエスコンフィールドHOKKAIDOのスタジアムツアーに行って来ました。エスコンには今まで4度足を運んでいますが、スタジアムツアーの参加は初めてです。

これより下がスタジアムツアーでの画像です。

バックネット裏のリッチなシート。ここに座ってゲームを見る事はないだろうなぁ。

ブログ筆者が参加したツアーのガイド役は旭川市出身の原藤由衣さんです。どうもありがとうございました。

エスコンのラウンジは3つ。一番グレードが高いのが上の画像の「DIAMOND CLUB LOUNGE sponsored by ANA」です。

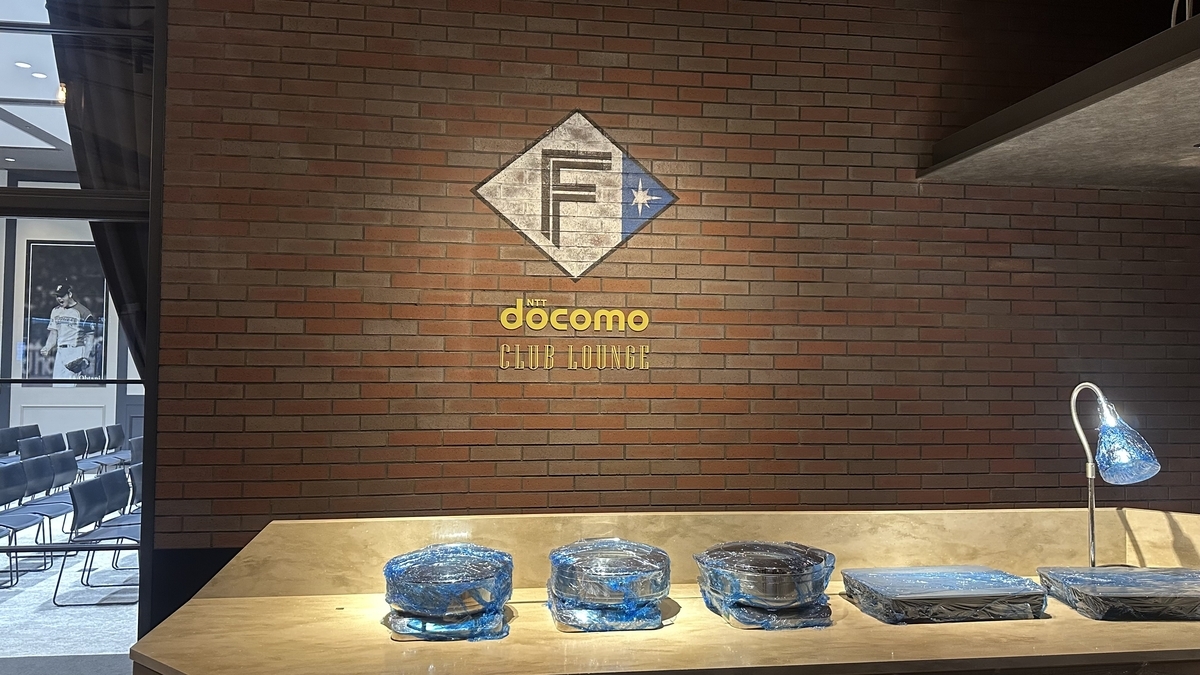

こちらは一塁側ファイターズベンチ近くの「docomo CLUB LOUNGE」。

「docomo CLUB LOUNGE」に併設されている「MUFG Co-Creation Room(プレスルーム)」です。

ラウンジは他に3塁側の「Panasonic CLUB LOUNGE」があります。今回は訪れていません。

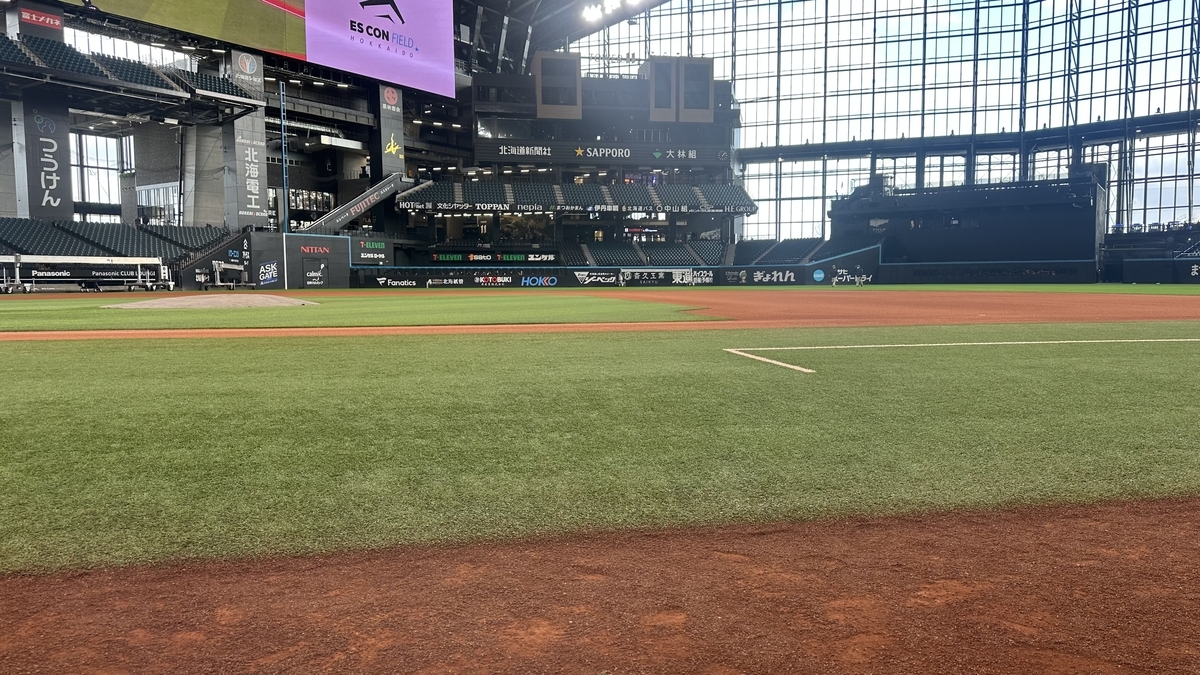

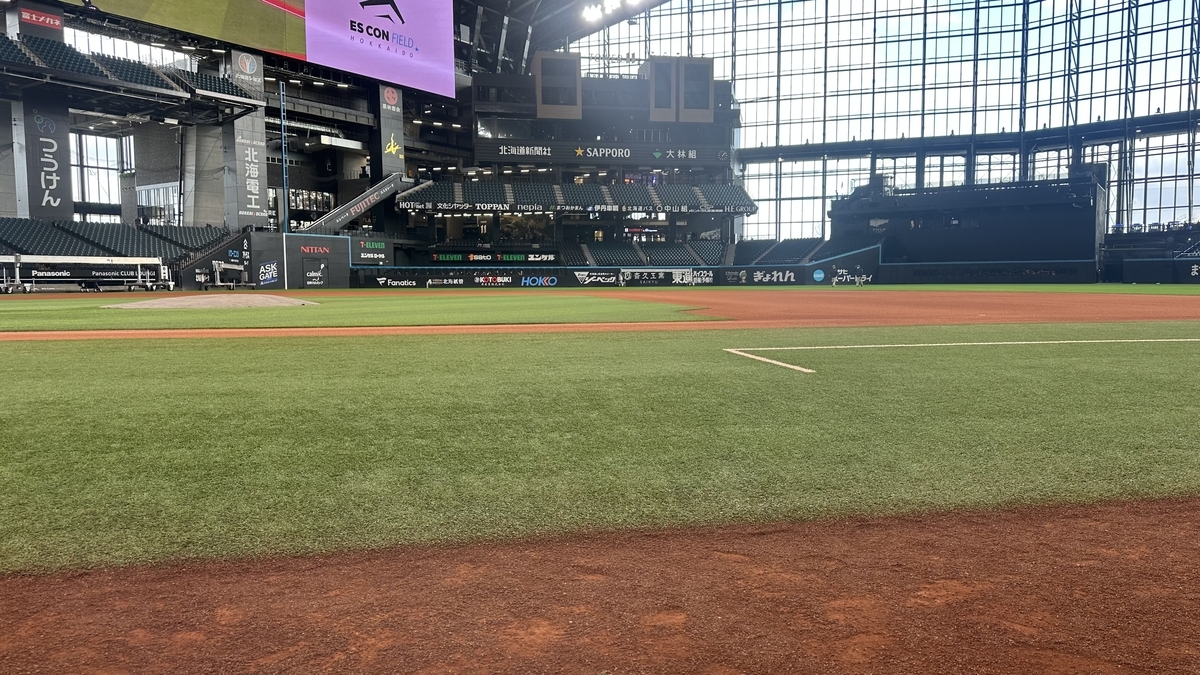

一塁側ベンチ前からのフィールド。今シーズンから内野フィールドの芝は人工芝に変更されています。B1Kというもので日本のプロ野球では初導入ですが、米国MLBにおいて数球団で使用されています。

一塁側ファイターズベンチ。画像中央の椅子は新庄監督席との事で、選手用よりも高い位置で広くフィールドを見渡せるようベンチの両側に2つ設置されています。

外野フィールドの天然芝です。以上がスタジアムツアーでの画像。

ここでブログ筆者の立ち位置を書いておけば、北海道民なので勿論「プロ野球を応援するなら日本ハム」。しかし球団グッズを買うレベルではなく、買った事もありません。もっとハッキリ示すとファイターズファンと言うよりも、エスコンファン。

要は故郷であり地元の北海道を元気にしてくれる存在へエール送りたい立場であり、広義では地方活性化に繋がる存在を応援する立場といった方がいいでしょう。筆者はYoutube動画も制作していますが、その根底には「北海道を応援したい」という気持ちが常にあります。

日本の大きな問題の一つは「東京一極集中」、そして北海道ならば「札幌一極集中」。この状態に強い危機意識を持っています。因みに日ハムの札幌ドーム時代は一度もドームに足を運んだ事はありません。

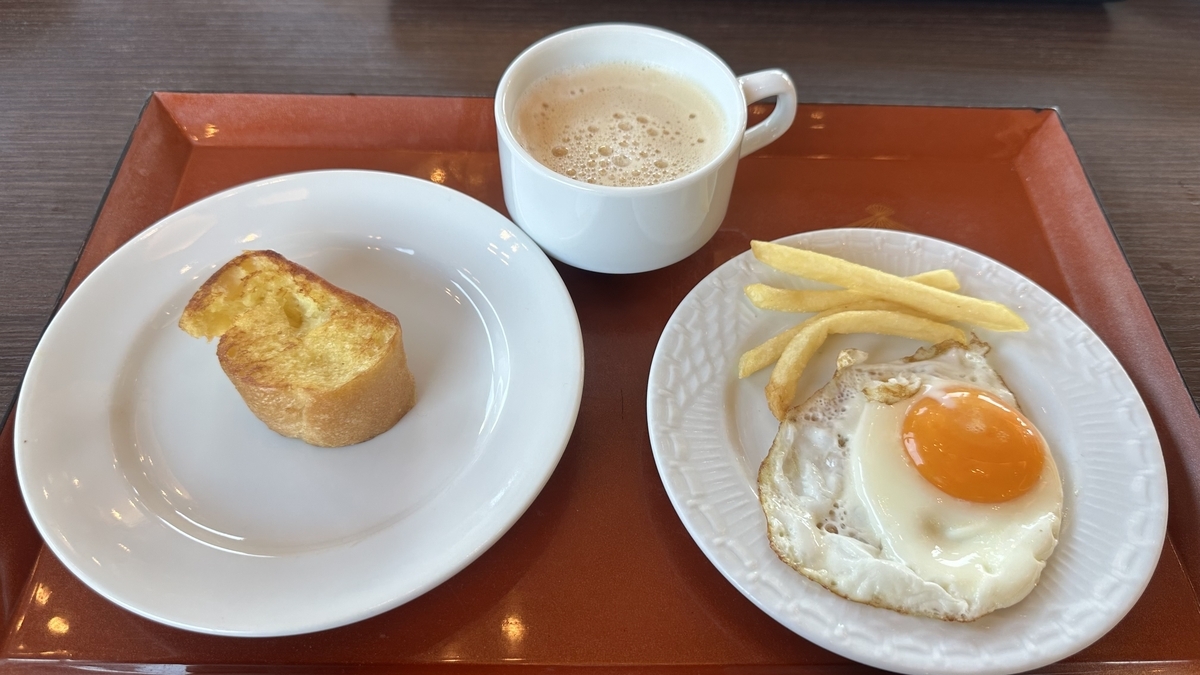

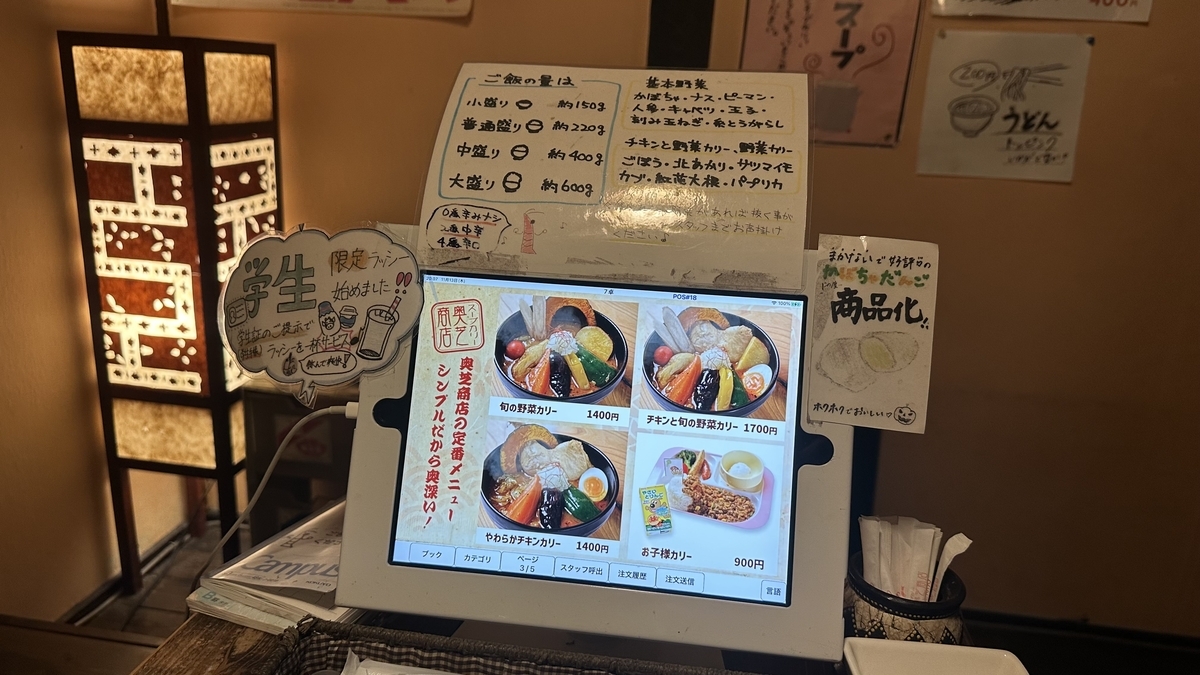

さて、約50分のスタジアムツアー終了後、七つ星横丁にて昼食です。七つ星横丁は試合の無い日でも土日祝なら営業しています。

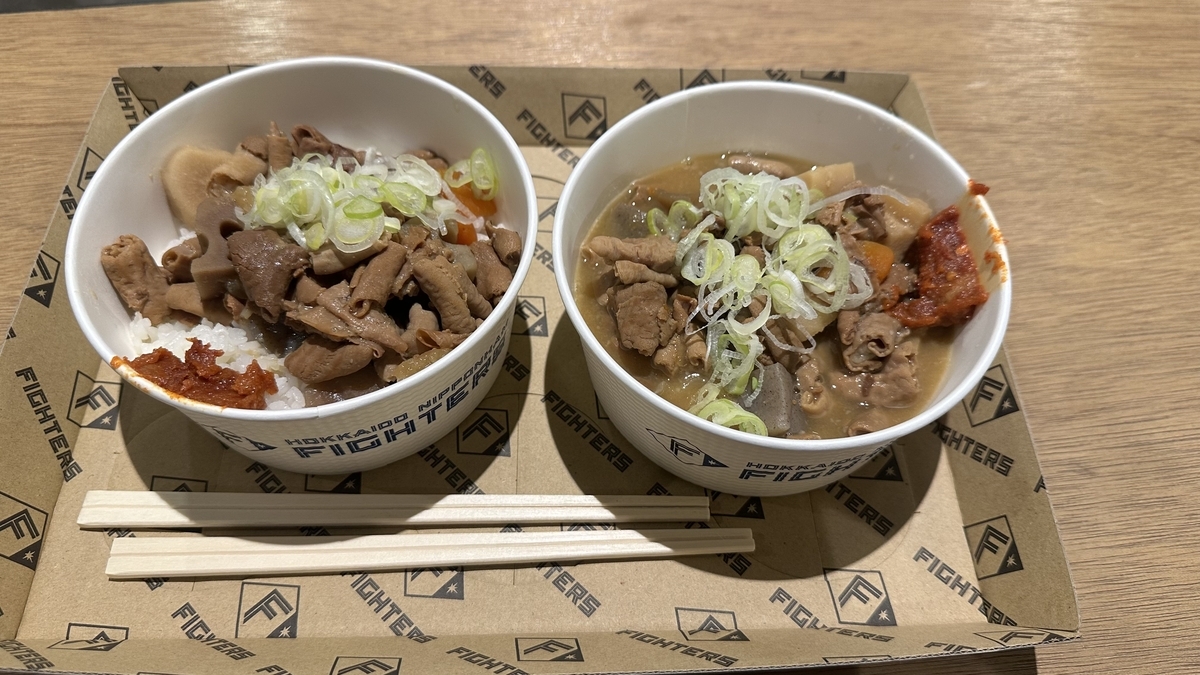

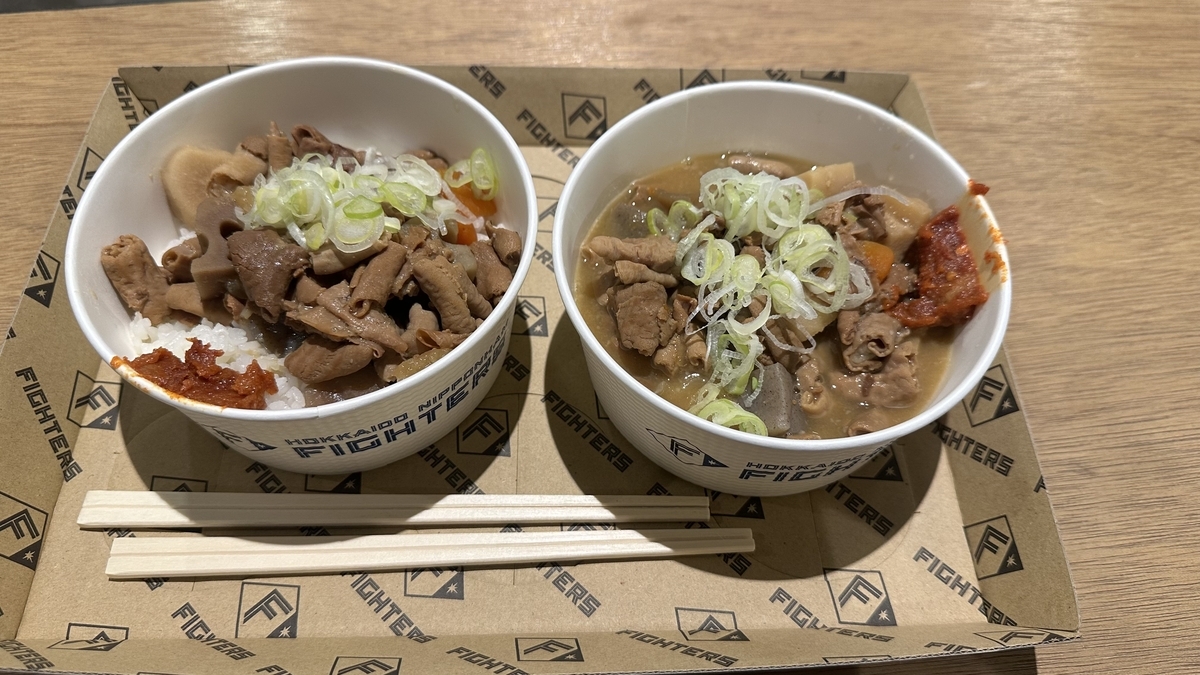

「IZAKAYA とぽす」の ”もつ煮込み” と ”もつ煮込みライス” です。ここは横浜市のお店。

TOWER11側にある乗馬シュミレーターの「乗馬倶楽部銀座 HOKKAIDO」。こんなのがあったのは知りませんでした。

同じくTOWER11側に2024年オープンした野球アミューズメントエリア「tower eleven baseball」。

メニューは「バッティング」「ピッチング」「トスバッティング(2か所)」です。

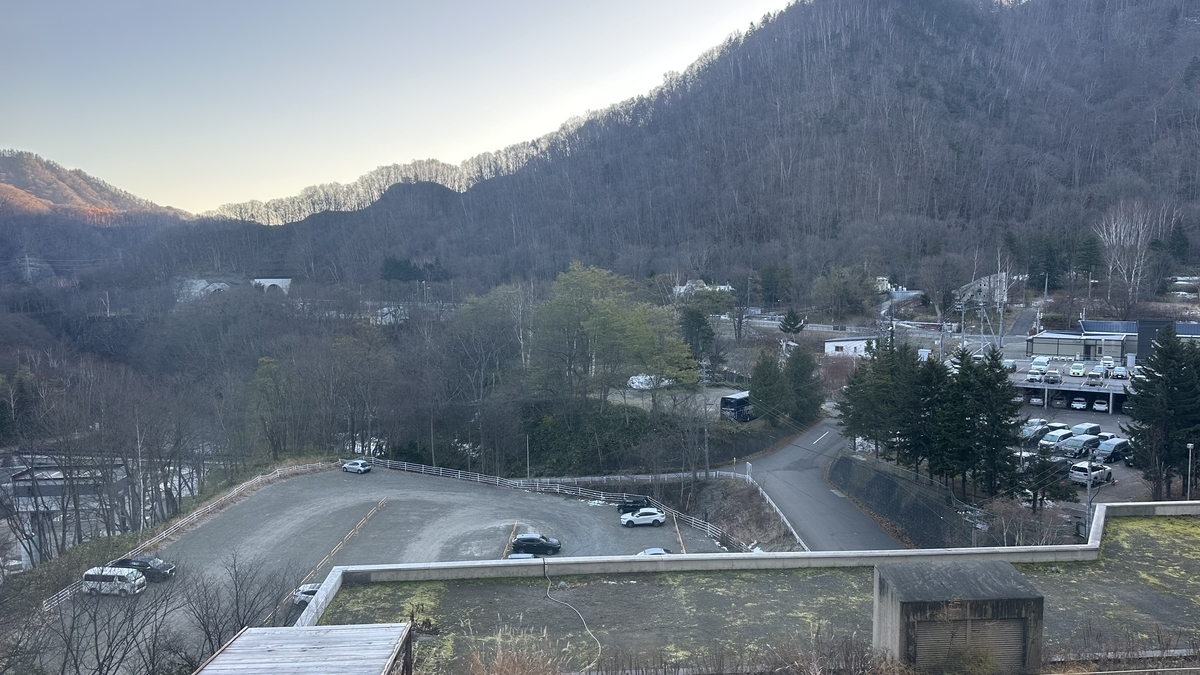

スタジアム周辺を少し散策。

「KUBOTA AGRI FRONT」は ”食と農業” を考える学習施設なのでカフェもあります。

TOWER11側の一棟貸切り宿泊ホテル「VILLA BRAMARE HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。こんな所で一晩過ごしてみたいですね。

一棟貸切り宿泊ホテルはリポビタンゲート側に「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」というのもあります。

今年誕生した新たな飲食商業施設「SUNNY TERRACE」。ファイターズOB斎藤佑樹氏の会社が施設を建設しており、回転ずしの函太郎などが入っています。

下は今年のシーズン開始前に訪れたエスコンの様子の記事。

そして以下2つのYoutube動画はブログ筆者が過去に制作したエスコン関連のもの。

【関連動画】

2023年5月7日制作【北海道ドライブ・北海道道1180号】ワイルド過ぎる!エスコンフィールドHOKKAIDOアクセス道路

2024年11月17日制作【北海道ドライブ・国道36号①】日ハムのいない札幌ドーム